Tarahumara

Sierra Tarahumara: cuando defender derechos significa la vida.

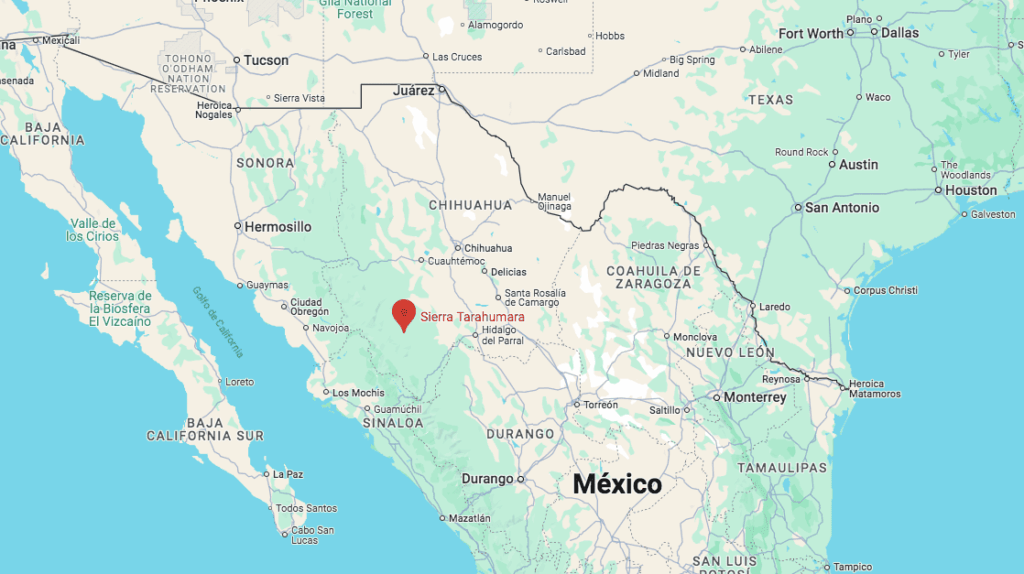

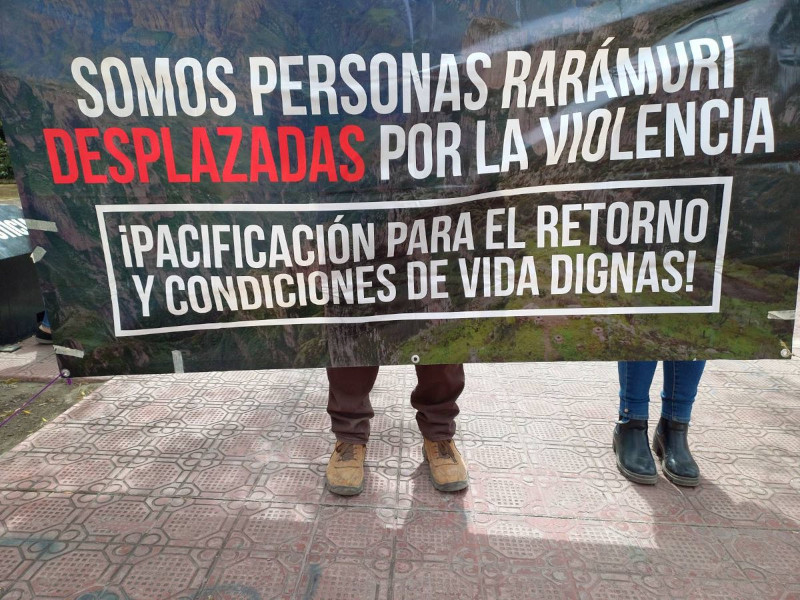

Coloradas de la Virgen y Choréachi están ubicadas en la Sierra Tarahumara, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Se trata de una región, rica en biodiversidad y recursos minerales, por lo que ha sido objetivo de numerosos intereses extractivistas, así como del narcotráfico.

Además, Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para las personas defensoras. En 2017 se estableció la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos. Este organismo, que a veces actúa en coordinación con el Mecanismo de Protección, brinda escolta policial y acompañamiento en traslados para proteger a defensoras, como es el caso de Isela González.